Warum geht bei EcoRoll der Motor nicht aus?

Um den Motor während der Fahrt abschalten zu können, muss die Betriebsbereitschaft der sicherheitsrelevanten Fahrzeugsysteme durch eine alternative Energieversorgung sichergestellt sein.

Außerdem muss der Motor die erhöhte Anzahl an Startvorgängen ohne Beschädigung ertragen.

Hast du dich auch schon gefragt, warum der Motor nicht einfach abgestellt wird, wenn der LKW im EcoRoll-Modus rollt?

Die EcoRoll-Funktion des Antriebsstrangs schaltet das Getriebe in den Leerlauf, wenn die Trägheit des Lkw genutzt werden kann, um Kraftstoff zu sparen.

Es wäre logisch den Motor zu diesem Zeitpunkt abzuschalten. Dann gäbe es keinen Leerlaufverbrauch während des Rollens und das erhöht die Kraftstoffverbrauchseffizienz noch mehr.

Das ist ein gutes Argument, den Motor abzustellen, aber warum macht es dann keiner?

Wenn das Fahrzeug diese Voraussetzungen nicht erfüllt, muss der Motor angeschaltet bleiben.

Ist es, weil es eine unmögliche Aufgabe ist?

Nein, ist es nicht! Es ist eine Frage des Willens und der Kosten.

In diesem Kapitel kannst du nachlesen, was alles erledigt werden muss, bevor der Motor während der Fahrt ausgehen darf.

So kannst du dir selbst ein Bild davon machen, ob es sinnvoll ist.

EcoSail – ein Name für EcoRoll mit abgeschaltetem Motor

Ich kenne die EcoRoll Funktion mit Motorabschaltung unter dem Namen „EcoSail“.

Ich finde, das ist ein logischer Name. – Der Kapitän vom Segelschiff schaltet ja auch den Verbrennungsmotor aus, wenn das Schiff unter Segeln läuft.

Das, was beim Segelschiff der Wind ist, ist beim LKW der Schwung.

Um EcoRoll mit und ohne Motorabschaltung auseinander zu halten, werde ich im Folgenden den Namen EcoSail verwenden.

Also lieber Hersteller, der du als Erster diese Funktion anbietest – nenne sie bitte EcoSail!

Wenn du einen anderen Namen wählst, dann muss ich den ganzen Artikel umschreiben 😉

Vorteile von EcoSail

Das Kraftstoffeinsparpotential von EcoRoll verbessert sich durch EcoSail gleich in zwei Aspekten.

Kein Leerlaufverbrauch beim Rollen

In meinem Artikel über die Wirkungsweise von EcoRoll findest du wiederholt den Hinweis, dass der Leerlaufverbrauch während des Rollens einen deutlichen Teil der Verbrauchseinsparung wieder auffrisst.

Dieser Leerlaufverbrauch fällt bei EcoSail weg und damit wird die volle Dieseleinsparung wirksam.

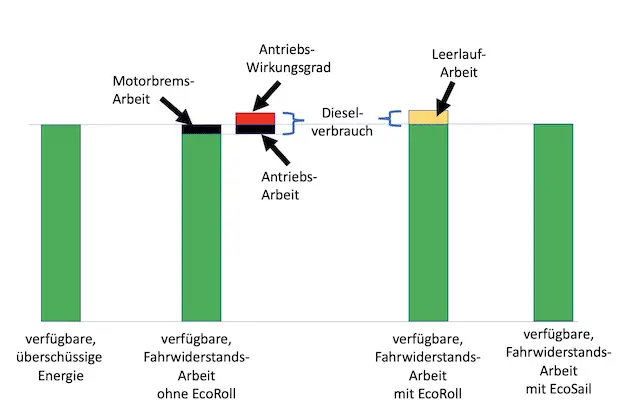

Das Bild zeigt die Energie (bzw. Arbeit) auf der Strecke, auf der das Fahrzeug mit EcoRoll Einsatz von der oberen Geschwindigkeit auf die untere Geschwindigkeit ausrollt.

- Grün ist die frei werdende Bewegungsenergie, die das Fahrzeug kostenlos antreibt.

- Schwarz ist die Energie, die im Motorschub weggebremst und deshalb nachher vom Motor wieder nachgeliefert werden muss.

- Rot ist die Abwärme, die im Motor entsteht, wenn die fehlende Energie nachgeladen wird.

- Gelb ist der Leerlaufverbrauch während der EcoRoll Phase.

Du siehst hier im Bild, dass bei EcoSail die komplette Bewegungsenergie zum Fahren genutzt wird, ohne zusätzlich Diesel zu verbrauchen.

Wieviel Kraftstoff spart EcoSail?

Gehen wir davon aus, dass der Leerlaufverbrauch irgendwo im Bereich zwischen 2 und 3 l/h liegt.

Eine Minute weniger Leerlauf spart zwischen 33 und 50 cm3 Diesel.

Das ist dann mehr oder weniger ein doppelter Schnaps (40 cm3).

Wenn du wissen willst, wie hoch deine tatsächliche Kraftstoffeinsparung wäre, dann benötigst du die aktuelle Dauer der EcoRoll-Phasen in deiner Anwendung. Diese Zeiten variieren sehr, da sie von stark schwankenden Parametern abhängen.

Schaue auf die Uhr wie lange dein Lkw im EcoRoll-Modus rollt.

Anhand dieser Zeitangabe kannst du leicht berechnen, wie groß das zusätzliche Einsparpotenzial von EcoSail in deiner Anwendung sein könnte.

Nimm die Zeit in Minuten und multipliziere sie mit dem Leerlaufverbrauch pro Minute. Von cm3 kommst du auf Liter, wenn du durch 1000 teilst.

Einfachere Steuerung spart zusätzlich.

Bei EcoSail gibt es keine schlechten Rollphasen.

Dadurch ist die Betriebsstrategie dieser Fahrfunktion deutlich einfacher.

Was sind schlechte Rollphasen?

Im Falle von EcoRoll wirkt sich bremsen besonders negativ auf den Kraftstoffverbrauch aus, da zuvor Leerlaufverbrauch investiert wurde, um die Motorbremswirkung zu verhindern und dann bremst das Fahrzeug doch.

Der Leerlaufverbrauch war also unnötig.

Wenn am Ende einer EcoRoll-Phase ein aktive Bremsung steht, dann ist es schlauer den Motor nicht auszukuppeln, sondern ihn ohne Dieseleinspritzung schieben und damit bremsen zu lassen.

Dadurch wird die aktive Bremsung verringert oder ganz vermieden und es tritt kein Leerlaufverbrauch auf.

In diesem Fall ist der Motorschubbetrieb die effektivere Betriebsstrategie.

Bei einer schlechten EcoRoll Phase ist der Kraftstoffverbrauch mit EcoRoll höher als ohne. Das ist blöd und muss verhindert werden.

Das bedeutet aber, dass du oder dein Tempomat schon am Beginn der Rollphase wissen musst, ob sie später mit oder ohne aktiver Bremsung enden wird.

Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass das kompliziert zu berechnen ist.

Gute vorausschauende Tempomaten können das, aber auch bei denen gibt es sicherlich den einen oder anderen Irrtum.

Bei EcoSail ist es unerheblich, ob am Ende der Rollphase aktiv gebremst wird oder nicht.

Die Steuerungslogik ist dadurch natürlich einfacher und Irrtümer haben keine negativen Auswirkungen.

Egal wie die Rollphase endet, wenn das Fahrzeug rollen kann, dann soll es das ruhig tun, um alle Einsparpotentiale wirklich zu erwischen.

Anforderungen an die Technik, um EcoSail zu ermöglichen.

Steigen wir jetzt in die Beantwortung der oben gestellten Frage ein:

Welche Voraussetzungen muss ein Fahrzeug erfüllen, wenn der Motor während der Fahrt abgestellt werden soll?

Ich werde auf die wichtigen Bereiche eingehen, in denen Voraussetzungen gegeben sein müssen, die ein Abschalten des Motors während der Fahrt ermöglichen.

Diese Bereiche sind:

- Haltbarkeit und Lebensdauer der Fahrzeugkomponenten.

- Betriebsbereitschaft der Fahrzeugsysteme.

- Konformität mit geltenden Vorschriften.

1. Erhöhter Motorverschleiß muss vermieden werden.

Wenn der Motor beim Rollen ausgeht, dann muss er natürlich am Ende der Rollphase wieder gestartet werden.

Diese vielen zusätzlichen Motorstartvorgänge können einen erhöhten Motorverschleiß verursachen, der einen vorzeitigen Ausfall des Motors oder seiner Bauteile zur Folge haben kann.

Das darf auf gar keinen Fall geschehen.

Es ist ja allgemein bekannt, dass Motorstarts für einen Verbrennungsmotor Stress bedeuten.

Aber an welchen Teilen besteht die Gefahr eines vorzeitigen Ausfallens und wie kann man ihr begegnen?

Ich fange mal mit einem Bauteil an, das dir vielleicht auch als Erstes einfällt.

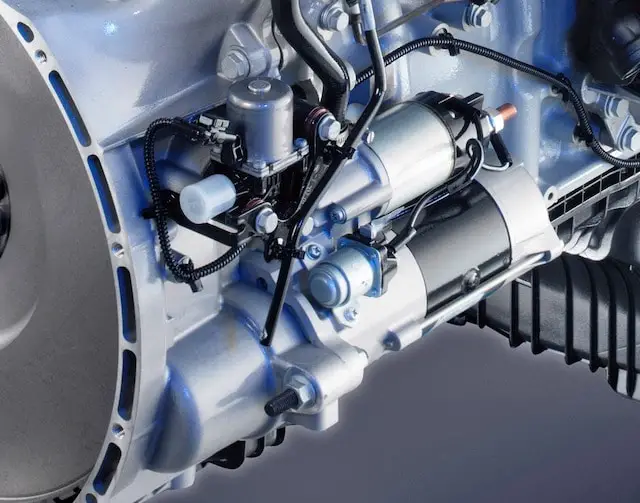

Hält der Anlasser durch?

Ja, der Anlasser sollte kein Problem darstellen.

Bei EcoSail kann der Motor am Ende der Rollphase mithilfe der Kupplung gestartet werden.

Das Fahrzeug verfügt ja über ausreichend Bewegungsenergie, die den Motor vom Stillstand auf Betriebsdrehzahl beschleunigen kann.

Daher kann das folgende Startverfahren verwendet werden:

- den Gang einlegen

- die Kupplung allmählich schließen und damit den Antriebsstrang beschleunigen, bis seine Drehzahl der Raddrehzahl der Antriebsräder entspricht.

- die Einspritzung aktivieren und die Reise geht ruckfrei und geschmeidig weiter.

Im Grunde ist es ein „anschieben“ des Motors. Der Kumpel, der schiebt, ist hier die Trägheitskraft.

Der Starter muss also nicht bemüht werden und damit erleidet er auch keinen verstärkten Verschleiß.

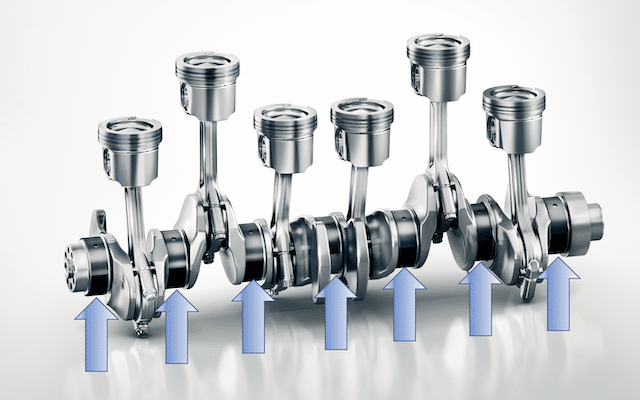

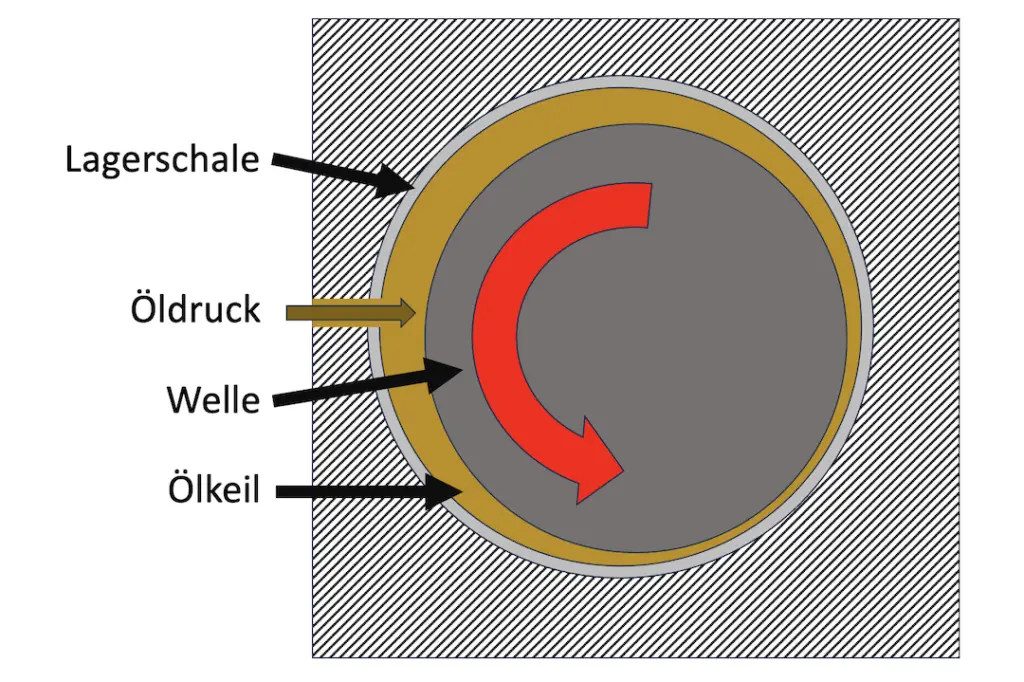

Es sind die Wellenlager, um die man sich kümmern muss!

Die höhere Anzahl an Motorstarts kann zu erhöhtem Verschleiß an den Wellenlagerstellen führen.

In einem Viertaktmotor sind die großen, hoch beanspruchten Wellen (Kurbelwelle, Pleuel, Nockenwellen) in hydrodynamischen Gleitlagern gelagert und das hat einen sehr guten Grund.

Diese Lager bieten einen sehr guten Wirkungsgrad, was vorteilhaft für den Kraftstoffverbrauch ist.

Um zu verstehen, warum gerade diese Lager sensibel auf Startvorgänge regieren, muss man wissen, wie sie funktionieren.

An dieser Stelle erkläre ich das Wesentliche ganz kurz.

Wie funktionieren die Motorwellenlager?

Ein Wellenlager ermöglicht die Drehung der Welle relativ zu einem feststehenden Gehäuse.

Diese Relativbewegung führt zu Reibung, und Reibung wiederum verursacht Wärme und damit Energieverlust.

Es muss daher Aufgabe des Motorkonstrukteurs sein, den Reibungskoeffizienten an der Lagerfläche zu optimieren.

Der Name „Gleitlager“ ist nicht ganz korrekt, denn die Welle gleitet nicht wirklich im Lager, sie schwimmt auf einem Ölkeil. Dadurch berühren sich die metallischen Lagerbauteile nicht und es tritt Flüssigreibung auf.

Flüssigkeitsreibung ist die effizienteste Art der Reibung, die an dieser Stelle zur Verfügung steht.

Hydrodynamische Lager funktionieren jedoch nur, wenn der Motor läuft.

Der Grund dafür ist einfach. Da Öl eine Flüssigkeit ist, fließt es aus dem Lager und muss daher ständig nachgefüllt werden.

Die Ölpumpe des Motors ist dafür verantwortlich, dass sich immer genügend Öl im Lager befindet. Sie pumpt ständig neues Öl mit Druck in den Lagerspalt.

Die Welle nimmt das Öl auf der unbelasteten Seite der Welle auf und zieht es in den lasttragenden Bereich. Dadurch entsteht ein Ölkeil, auf dem die Welle schwimmt.

Dieser hocheffektive und nahezu verschleißfreie Betriebszustand besteht also nur, wenn sich der Motor dreht.

Die Ölpumpe benötigt die Bewegung des Motors, um Öl zu fördern, und die Welle bildet den Ölkeil nur, wenn sie sich dreht.

Was passiert mit den Lagern, wenn der Motor anläuft?

Wenn nun beim Motorstopp die Wellen und auch die Ölpumpe stehen bleiben, dann sinkt die Welle auf die Lagerschale ab und die metallischen Teile berühren sich.

Solange die Welle stillsteht, ist das kein Problem. Ohne Bewegung entsteht auch kein Verschleiß.

Während des Motorstarts fängt die Welle aber nun an zu drehen. Jetzt muss sich der Öldruck wieder aufbauen und der Ölkeil im Lager muss sich neu ausbilden.

In diesem Moment kommen die Lagerschalen ins Spiel.

Die Lagerschale besteht aus einem speziellen Material, das genau für diese Bedingungen optimiert ist und das dieser Situation mit geringem Verschleiß standhält.

Für einige Umdrehungen tritt Mischreibung auf.

Wie der Name sagt, ist Mischreibung eine Mischung aus mechanischer und hydraulischer Reibung. Der mechanische Anteil verursacht dabei einen Verschleiß an den Lagerschalen.

Die Lagerschalen sind Verschleißteile, die auf eine bestimmte Lebensdauer ausgelegt sind. Ist die Lebensdauer erreicht oder überschritten, müssen sie ausgetauscht werden.

Der Austausch der Wellenlager ist eine kostspielige Angelegenheit und sollte daher so spät wie möglich durchgeführt werden.

Der Entwicklungsingenieur legt deshalb die Lagerungen so aus, dass sie die Anzahl an Startvorgängen, die während der Lebensdauer des Fahrzeuges auftreten, ohne Problem aushalten.

EcoSail erhöht jedoch die Anzahl der Motorstarts erheblich. Die Lager müssen in der Lage sein, diesen Anstieg zu verkraften.

Bevor die EcoSail Funktion für den Kundeneinsatz freigegeben werden kann, muss sichergestellt sein, dass die Lager die zusätzlichen Startvorgänge ohne frühzeitigen Ausfall aushalten.

2. Die Betriebssicherheit muss sichergestellt sein.

Du musst als Fahrer jederzeit in der Lage sein, das Fahrzeug zu beherrschen und alle gefährlichen Situation zu entschärfen. Auch, wenn mal etwas kaputtgeht.

Daraus resultiert eine ganz wichtige Anforderungen an die Technik des LKW:

Solange das Fahrzeug in Bewegung ist, müssen alle sicherheitsrelevanten Systeme immer zuverlässig funktionieren. Die Systeme dürfen auch bei einem einfachen Fehler nicht ausfallen. (Redundanz)

Zum Glück sind die Zeiten vorbei, in denen der Fahrer die Systeme in einem Lkw mit eigener Muskelkraft bedienen musste.

Das hat allerdings zu Konsequenz, dass der Fahrer nun darauf angewiesen ist, dass der Motor zuverlässig die Energie für den Antrieb der sicherheitskritischen Systeme liefert.

Der Motor speist die Energie entweder direkt in das System ein oder er lädt Energiespeicher auf, aus denen die Energie dann je nach Bedarf entnommen wird.

Wie das bei jedem einzelnen System erfolgt, schauen wir uns gleich im Detail an.

Die Verbindung der Räder mit dem Motor bietet Redundanz im Normalbetrieb.

Es hatte seinen Grund, weshalb der Fahrlehrer dir gesagt hat: „Nimm niemals während der Fahrt den Gang raus!“

Schauen wir uns mal an, warum.

Angenommen, der Motor geht kaputt.

Dann rollt das Fahrzeug noch solange weiter, bis die kinetische Energie aufgebraucht ist, also bis das Fahrzeug zum Stillstand kommt.

In dieser Zeit muss die Lenkung und die Bremse funktionsfähig bleiben und auch das Licht darf nicht ausgehen.

Mit dem Stillstand ist dann wieder ein sicherer Betriebszustand erreicht, wo nichts mehr passieren kann.

Wenn der Motor mit den Antriebsrädern verbunden ist, werden alle Fahrzeugsysteme weiterhin vom Motor mit Energie versorgt. Diese Energie kommt dann nicht aus dem Diesel, sondern aus der kinetischen Energie des Fahrzeugs.

Wenn ein Gang eingelegt und die Kupplung geschlossen ist, wird der Motor durch das Gewicht des Fahrzeugs durchgedreht, bis die kinetische Energie aufgebraucht ist und das Fahrzeug zum Stillstand kommt.

Bis dahin funktionieren die Nebenverbraucher und damit auch die sicherheitsrelevanten Systeme.

Da die Lenkung und Bremse noch funktionieren, kannst du mit dem restlichen Schwung an einen sicheren Ort rollen und dort anhalten.

Wenn das Fahrzeug zum Stillstand gekommen ist, dann ist die Gefahr gebannt.

Allerdings:

Diese Sicherheitsstrategie erfordert das Einlegen von einem Gang im Getriebe, weshalb der Fahrlehrer diese ernste Aussage machte.

Wie geht EcoRoll mit der Redundanz um?

Mit EcoRoll wird es interessant.

Hier wird eine Sicherheitsebene während der Rollphase aufgehoben, da der Motor von den Rädern getrennt ist.

Der Motor läuft jedoch weiter im Leerlauf und versorgt die Systeme des Fahrzeugs mit Energie.

Wenn die Fahrzeugelektronik eine Situation erkennt, in der der Leerlauf nicht genug Energie liefert, wird der Gang nicht ausgekuppelt.

Falls irgendwas schiefgehen sollte, wird sofort der Gang wieder eingelegt, um maximale Sicherheit zu erlangen und das Fahrzeug auf jeden Fall beherrschbar zu halten!

Das ist übrigens auch der Grund, warum EcoSail nur in Verbindung mit einem automatisiertem Getriebe verwendet wird.

Die Elektronik, in Verbindung mit der automatischen Schaltung, bekommen den Gang sicher schnell rein! Man will in so einer Situation nicht auf den Fahrer angewiesen sein.

Bei EcoSail sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich.

Bei EcoSail wird der Antriebsstrang geöffnet und der Motor abgeschaltet. Ohne besondere Maßnahmen würden einige Systeme nicht mehr funktionieren.

Die Kontrolle über das Fahrzeug könnte verloren gehen. Dies muss unter allen Umständen vermieden werden!

Bei EcoSail muss die Ausfallsicherheit während der Fahrt mit abgestelltem Motor und geöffnetem Triebstrang durch zusätzliche Maßnahmen sichergestellt werden.

Schauen wir uns das also System für System genau an.

Die Bremse

Das Bremssystem eines LKW ist ein Fremdkraftsystem.

Fremdkraftsystem bedeutet, dass die Kraft zum Bremsen nicht vom Fahrer aufgebracht wird. Der Fahrer gibt nur Steuersignale.

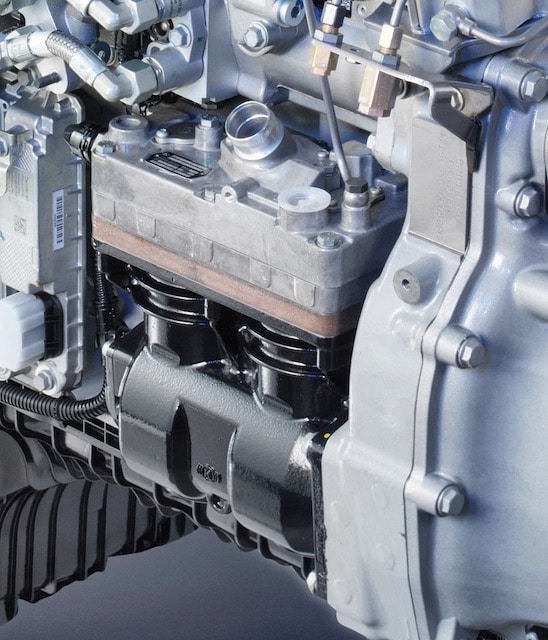

Im LKW wird die Betätigungskraft der Bremse mit Druckluft erzeugt.

Die erforderliche Druckluft wird vom Motor durch einen Kompressor erzeugt und in mehreren Luftkesseln gespeichert.

Die Bremse ist in mehrere Teilsysteme aufgeteilt (Bremskreise) von denen jedes seinen eigenen Speicher besitzt.

Ist nicht ausreichend Druckluft in den Druckluftkesseln vorhanden, dann sorgt eine starke Stahlfeder an der Radbremse dafür, dass die Bremse betätigt und das Fahrzeuge angehalten wird.

Das Bremssystem arbeitet unabhängig vom Motor, solange der Luftdruck im Luftbehälter ausreichend ist.

Ist dies nicht der Fall, erkennt das Fahrzeug die Situation und schaltet den Motor nicht ab.

Fällt die Bremse komplett aus, greift wie gewohnt das Standard-Sicherheitsprinzip der Federspeicherbremsen.

Für die Bremse ist EcoSail unproblematisch.

Die Lenkung

Bei der Lenkung sieht das anders aus.

Die Lenkung ist ein Hilfskraftsystem.

Das bedeutet: Die Kraft kommt vom Fahrer und wird vom Fahrzeug lediglich unterstützt.

Die Hilfskraft wird durch Öldruck im Lenkgetriebe erzeugt. Eine vom Motor angetrieben Lenkhilfepumpe erzeugt diesen Öldruck.

Bleibt der Motor stehen, dann ist die Lenkunterstützung weg und die Lenkung geht unzumutbar schwer.

Die Redundanz in der Lenkung ist durch eine direkte, mechanische Verbindung zwischen dem Lenkrad und den gelenkten Rädern zwar gegeben, aber das wollen wir nicht erleben. Wer als Versuchsfahrer schon mal die Gelegenheit hatte den Zulassungstest für ein Lenksystem mit ausgefallener Lenkunterstützung zu fahren, weiß, wovon ich rede.

Hier ist also nicht nur die Redundanz nicht mehr vorhanden, sondern die Lenkung funktioniert einfach nicht mehr richtig.

Es sind drei Alternativen denkbar:

- Eine zusätzliche Lenkhelfpumpe am Getriebe anbauen. (Zweikreislenkung)

- Eine Lenkhelfpumpe mit Elektroantrieb.

- Eine zusätzliche Lenkunterstützung durch einen Elektromotor am Lenkgetriebe.

Die erste Lösung ist bei schweren Fahrzeuge seit vielen Jahren üblich. Ist die Achslast so groß, dass die gesetzlichen Vorgaben für die mechanische Redundanz nicht erreicht werden, wird üblicherweise eine Zweikreislenkung eingebaut.

Ist eine Lenkhelfpumpe am Getriebeausgang angeschlossen, dann wird sie bei eingelegtem Leerlauf nicht von den Rädern getrennt. Sie wird dann von der Bewegungsenergie des Fahrzeuges so lange weiter angetrieben, bis die Räder zum Stillstand kommen.

Die zweite Variante bietet zusätzlich die Möglichkeit, die Lenkpumpe bedarfsgerecht zu steuern und dadurch auch währende der Fahrt weiteren Kraftstoff zu sparen.

Die dritte Alternative würde ich empfehlen. Mit so einer „aktiven Lenkung“ sind neben der Redundanz für EcoSail noch aktive Spurhaltung bzw. teilautomatisiertes Fahren möglich. Ich sehe hier viele Vorteile vereint.

Inzwischen sind schon eine ganze Reihe an Fahrzeugen mit solchen Lenksystemen ausgerüstet, die diese Redundanzebene ermöglichen würden.

Bei EcoSail muss das Lenksystem mit einer zusätzlichen Lenkunterstützung ausgerüstet sein.

Das elektrische Bordnetz

Würde während der Fahrt der Strom ausfallen, hätte das schwerwiegende Folgen:

- Das Licht geht aus und der Fahrer sieht bei Nacht nicht mehr, was vor dem Fahrzeug passiert.

- Die Signalanlage versagt, kein Rücklicht, kein Blinker, keine Warnblinkanlage.

- Die Assistenzsysteme funktionieren nicht mehr, obwohl sie möglicherweise genau in dieser Situation dringend gebraucht würden.

- Elektrische Aktuatoren oder Stellmotoren funktionieren nicht mehr.

- Auch das Einlegen des Ganges ist nicht mehr möglich.

Die Fahrzeugelektrik und Elektronik muss also auf jeden Fall funktionieren.

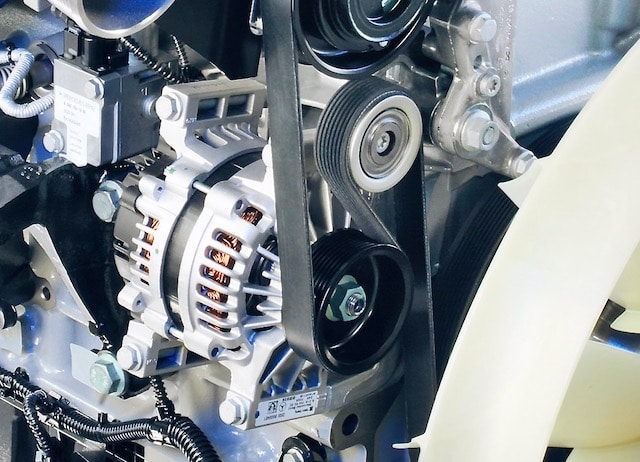

Jeder LKW verfügt über zwei unabhängige Stromquellen. Den Generator und die Batterien.

Der Generator wird vom Motor angetrieben und erzeugt Strom, solange der Motor läuft. Er versorgt das Bordnetz und lädt auch die Batterien auf.

Die Starterbatterien versorgen das Fahrzeug bei Motorstillstand mit elektrischer Energie. Der bekannteste Fall ist zweifelsfrei der Motorstartvorgang.

Der Strom für den Anlasser kommt auf der Batterie. Sie puffern aber auch während der Fahrt Verbrauchsspitzen ab.

Im Fall eines Generatordefektes oder wenn der Antriebsriemen am Generator reißt, versorgen die Batterien das Fahrzeug und garantieren einen sicheren Betrieb.

Auch hier haben wir die Situation, dass während einer EcoSail-Rollphase der Generator keinen Strom liefert.

Mit der Starterbatterie verbleibt nur noch eine Quelle für Elektroenergie am Bordnetz.

Bevor EcoSail aktivierte wird, muss also sicher sein, dass der Ladezustand der Batterien ausreichend hoch ist.

Das Fahrzeug funktioniert noch ordnungsgemäß, es gäbe allerdings keine Redundanz mehr.

Leider ist es bei Starterbatterien nicht selten, dass sie überraschend kaputtgehen.

Träte das während der Fahrt auf, wenn EcoSail den Motor ausgekuppelt und angehalten hat, dann wäre das fatal.

Ein Fahrzeuge mit EcoSail braucht eine zusätzliche Batterie, die beim Ausfall der Starterbatterie die Stromversorgung übernimmt.

Es ist denkbar, dass die Batterie so groß dimensioniert ist, dass sie das Fahrzeug bis zum Stillstand mit Strom versorgen kann.

Eine andere Alternative wäre eine Batterie, die ausreicht, den Gang wieder einzulegen, damit den Motor wieder zu starten und den Generator wieder ans Bordnetz zu nehmen. Ab dann kann der Generator wieder übernehmen.

Diese Backup-Batterien müssen mit einer Batterieüberwachung ausgestattet sein.

Es könnte sonst passieren, dass diese Batterien kaputtgehen und es nicht bemerkt wird, weil sie ja normalerweise nicht gebraucht werden.

Im Falle eines Ausfalles wären die Backup-Batterien dann auch schon kaputt und könnten ihren Dienst nicht übernehmen. Das darf nicht passieren, deshalb müssen diese Batterien überwacht und ihr Ausfall angezeigt werden.

3. Die Abgaswerte müssen eingehalten werden.

Die Abgasnachbehandlung ist ein weiteres Motorsystem, dass für den EcoSail Betrieb überprüft und gegebenen Falles angepasst werden muss.

Damit die Abgasnachbehandlungschemie perfekt funktioniert, müssen die Katalysatoren in der Abgasbox eine bestimmte Betriebstemperatur haben. Ist die Temperatur nicht vorhanden, dann ist der Schadstoffausstoß erhöht.

Die Abgasgesetzgebung hat dafür ganz genaue Anforderungen definiert und diese müssen auf jeden Fall eingehalten werden.

Im Motorbetrieb sorgt das heiße Abgas für die notwendige Katalysatortemperatur.

Stellen wir bei EcoSail den Motor ab, dann fehlt dieser heiße Abgasstrom. Das könnte bei niedrigen Außentemperaturen dazu führen, dass die notwendige Katalysatortemperatur unterschritten wird. Die Folge wäre zu hohe Abgaswerte.

Bevor die Temperatur im Abgaskatalysator unter den kritischen Wert sinkt, muss der Motor wieder gestartet werden, um die Abgaswerte im Normbereich zu halten.

Hoffen wir mal, dass die Katalysatoren so gut isoliert sind, dass dieser Fall nicht eintritt.

Zusammenfassung

Ich hoffe, es wird nicht mehr lange dauern, bis wir ein Fahrzeug mit EcoSail auf unseren Straßen sehen!

Falls du die Artikel über EcoRoll, die Einflussfaktoren auf EcoRoll und Pulse&Glide noch nicht gelesen hast, dann solltest du das tun, damit du das gesamte Themengebiet kennenlernst hast.